以前から気になっていたものの、ずっと散策できずにいた場所があります。室蘭市中央町エリアから、測量山に登る途中から、唐松平の駐車場の脇まで通じる道がそれです。

上の地図は、Open Street Mapに室蘭市の道路台帳を重ねたものですが、実はこの道、「唐松平通線」と言う市道です。

現在は、携帯のGoogleマップには記載されておらず、PC版Googleマップではうっすら細線で、国土地理院地図では黒実線、つまり徒歩道の扱いです。

Googleマップ 見えるか見えないかの細線

地理院地図 徒歩道を示す黒実線

もともとは戦時中の軍用道路??

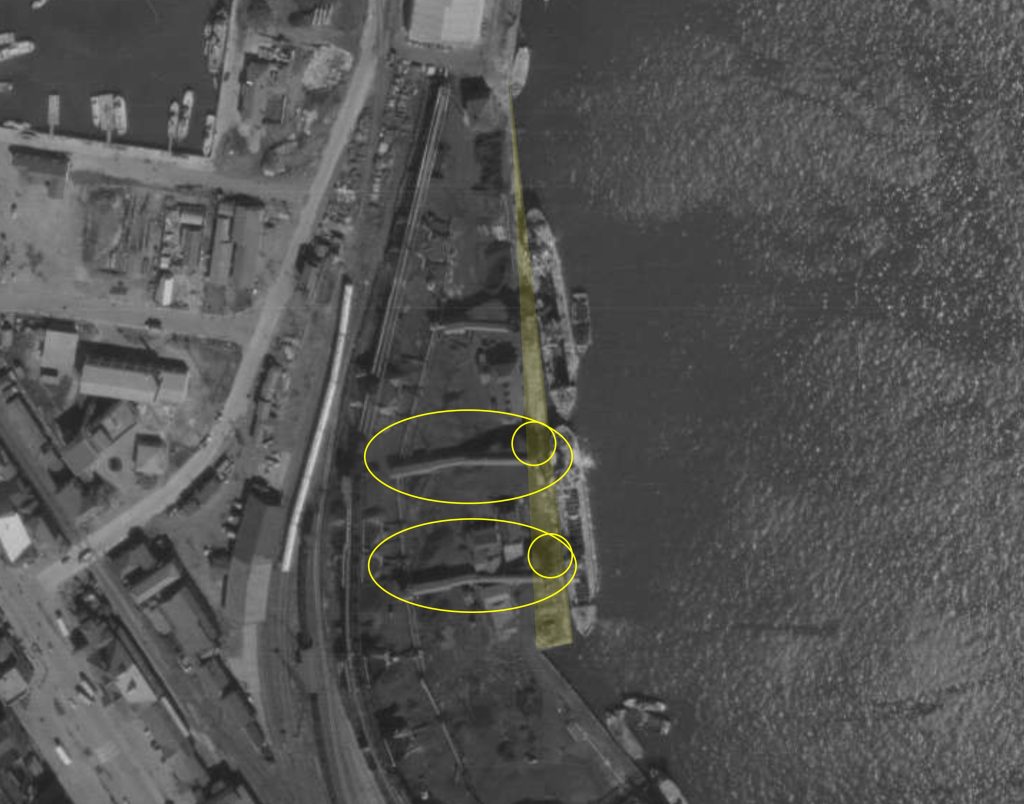

古い航空写真等を見ると、現在の道道(地理院地図の黄色線の道)ができる前からこの市道は存在し、今よりもくっきり、はっきり写っていることがわかります。

(昭和27年 米軍撮影/国土地理院 地図閲覧サービスより)

他の道路との対比から考えて、舗装はされてなかったのでしょうが、十分に車が走れる道路だったことが伺えます。そして現在のメインルートである道道は影も形もありません。(私の方で、オレンジの薄い線を引いてるのが現在の道路の位置です。)

そして、唐松平から絵鞆方面に向かう道は、現在の観光道路のルートと同じ位置に見えています。

ということは、この道はもともとは「清水町から、唐松平を経由して、増市町・港南町方面に向かうメインルートだった」と言えそうです。

ただ、戦後すぐのこの時代に、こんな山奥にこんな立派な道路を通す必要性は考えにくいのと、戦時中測量山山頂には海軍の観測所が、女測量山には指揮所があったことから、もともとは軍用道路として整備されたことが想定されます。

そんな歴史を踏まえつつ、散策の様子をご紹介します。

散策 唐松平から清水町へ

出発地点は、唐松平駐車場です。

この日(2021年6月5日)の室蘭は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言下にありましたが、屋外での散策ということなのか、ここ唐松平も、近くのマスイチ展望台も、ちょっと離れた道の駅「みたら室蘭」も、車でいっぱいになるほどの人出でした。

そんな中、唐松平広場には目もくれず、僕は道路脇の藪に注目。

よくよく注意して見ないと見落としそうな場所に、歩行者専用道路の標識と、踏みつけられたような道の入口があります。

隣にある四角い看板は、地中に電力線が埋められていることを示すもので。地下に6万6千ボルトもの高圧電流を流すケーブルが埋設されているとのこと。祝津地中線と言うらしいですが、こういうものがあるというのも、かつてこの道が幹線だったのであろうことが伺えますね。

この踏みつけ道に恐る恐る踏み入れると、そこは木々に囲まれた林道のような雰囲気でした。

かつては1.5車線分くらいは確保されていた道だったのでしょうが、長年の笹の侵食により、現在は人1人が歩ける分だけ維持されている雰囲気です。

それでも、廃道化はしておらず、人が歩く分は維持されている感じです。これは恐らく、前述の地中電力線の保守のための通路として維持されている側面もあるのかもしれませんね。

山側の法面は、コンクリートによる治山はおろか、石垣の一つも組まれておらず、土を掘っただけの状態です。よくこれで法面崩壊とかしないもんだなと感心します。

旧道の途中に佇む地蔵尊

そうしてしばらく進むと、海側に少し開けた場所があり、そこには一柱のお地蔵様が安置されておりました。

はい。わたくし、石碑や石仏のたぐいは大好物でございます。(笑) このお地蔵様は、きれいな花が供えられており、今なおここに通って手を合わせている人がいることが伺えます。

まずはしっかりと合掌し、調べさせて頂くお許しを願ってから、じっくり調べます。

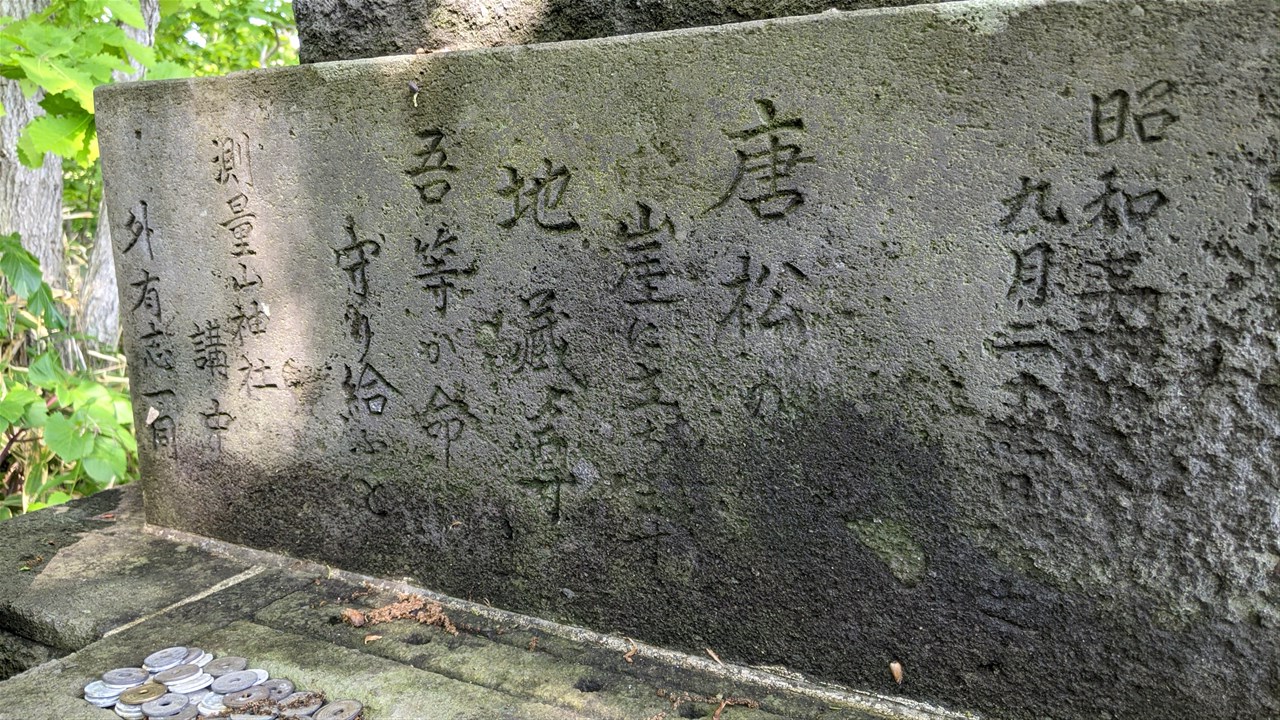

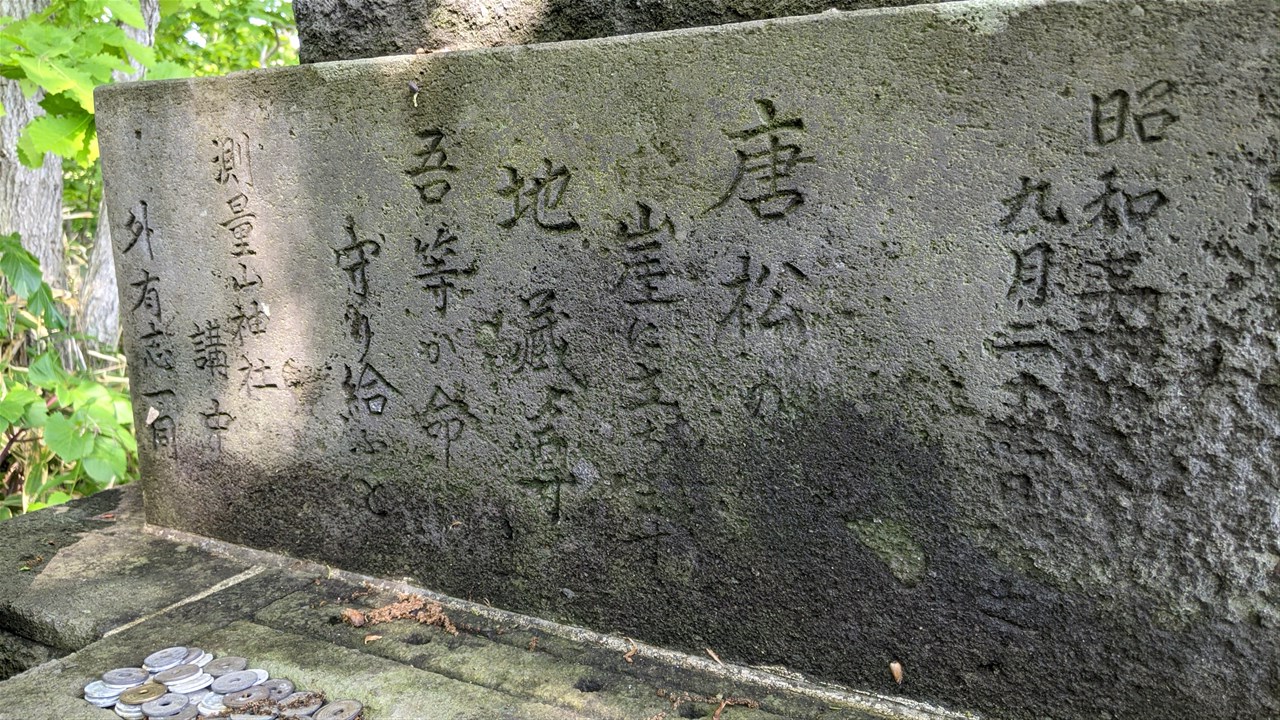

このお地蔵様は「身代わり地蔵尊」だそうです。その下に碑文が刻まれていました。

|

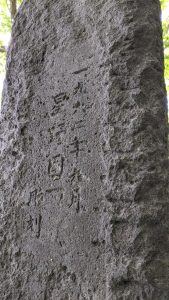

昭和三□□□(削れて読めないが後述する裏面から37年か)

九月二十□日□立

唐松の

崖に立ちます

地蔵尊

吾等が命

守り給ふと

測量山神社

講中

外有志一同

|

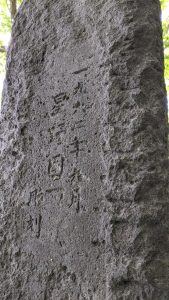

で、お地蔵様の裏面です。

ここからわかることはあまり多くありません。

建てた人たちが、「測量山神社講中、外有志一同」と刻まれていますが、「測量山神社」は現存していませんが、かつて沢町の一番奥、測量山の中腹にあった神社です。

(山頂近くに現存する「測量山大神」との関係は不明。もしかしたら拝殿・奥宮の関係だったのかも?)

「講中」は、江戸時代から使われている言葉で、共通の信仰を持つ集団のことです。なので、測量山神社の崇敬者の方たちが、寄付を募って建てたもの、ということになるかと思います。

建てられた時期は昭和37年(1962年)。戦後の混乱期を抜けて、室蘭は最盛期に向けて発展を続けていた時代ですね。

ただ、「なんのために?」が疑問ですね。以外に建立から歴史が浅いので、建立に関わった方がまだ市内にいらっしゃるかも。ご存知の方がいたら教えて下さい。

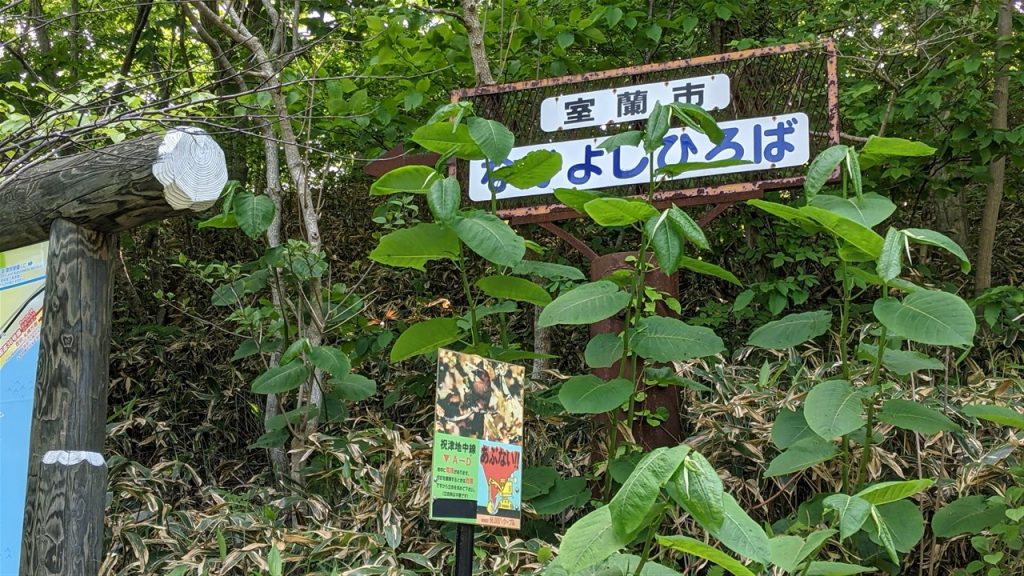

草に埋もれた、なかよしひろば

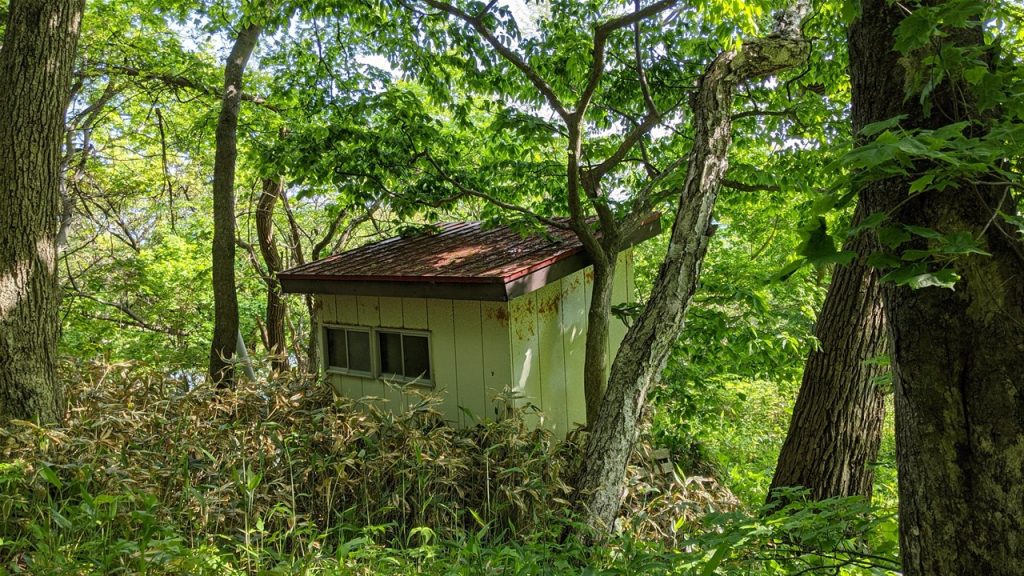

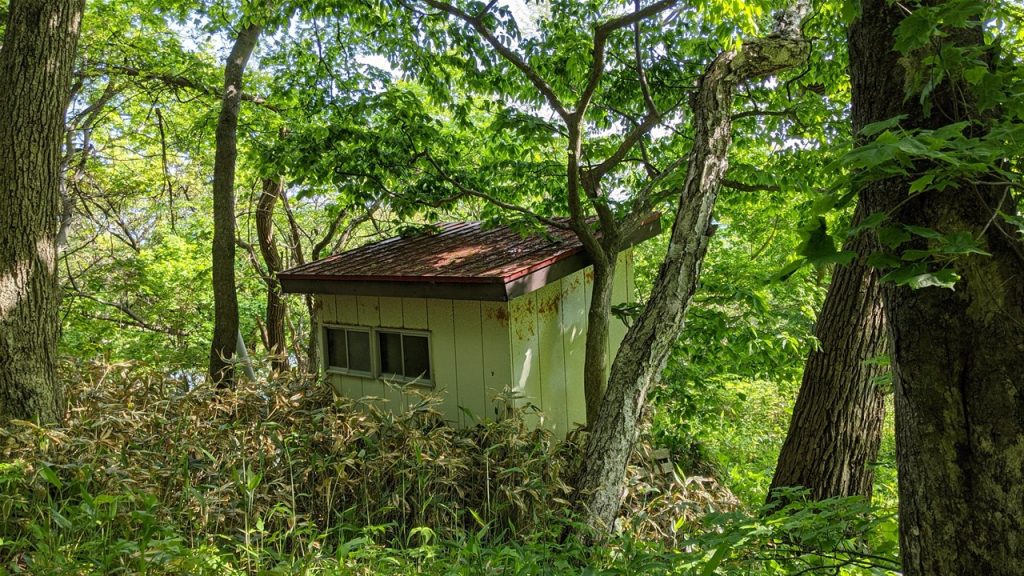

そうして旧道を進んでいくと、木々の間から広場のようなものが見えてきました。

一瞬、「谷地か?」とも思ったのですが、日当たりもよく、広場のような雰囲気です。

さらに進むと、分岐があり、広場に降りていく道がありました。この写真は一旦通り過ぎて、振り返って撮ったものです。

写真の左側のゲートを潜って下っていくと、そこには草が伸び放題の広場がありました。

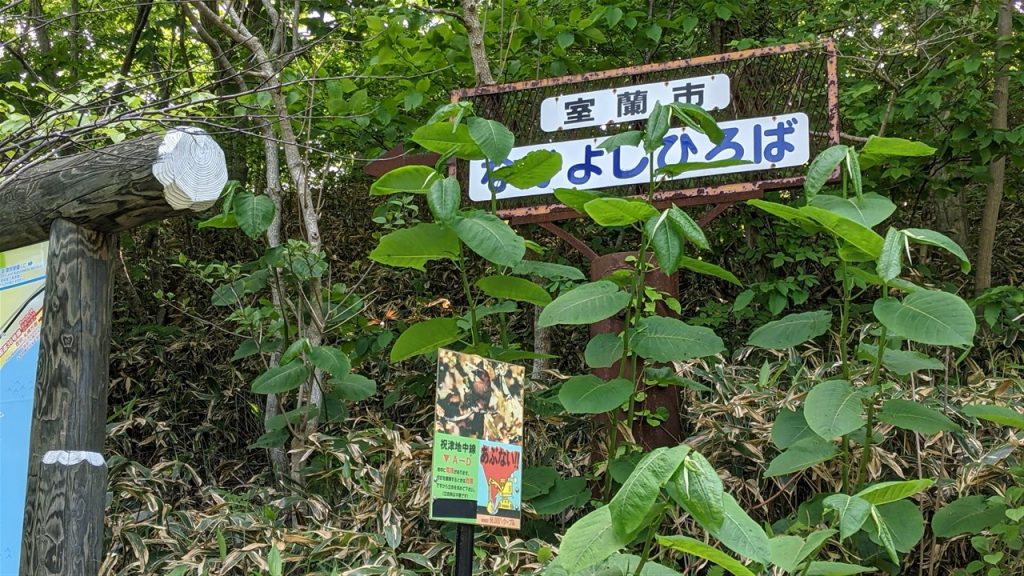

後で出てきますが、この旧道の清水町側の入口に、朽ちた「室蘭市なかよしひろば」の看板があります。ここがその「なかよし広場」のようです。

トイレらしきものも整備されており、どうやら公園のような広場のような場所として整備された場所のようですが、残念ながら草が伸びすぎて子供が遊ぶには厳しそう。

駐車場も無いようですし、今の世の中でここに子供が遊びに来るのはなかなか難しそうですね。しかし、ここはいつ頃からいつ頃まで使われていた公園なのでしょうね? ここもご存知の方がいれば教えて下さい。

そして清水町側入口へ

「なかよしひろば」から少し歩くと、終点となる清水町側の入口に到着です。

ここには前述した「室蘭市なかよしひろば」の看板があります。そして、唐松平側にもあった地中線ケーブルの看板も。

さらに測量山周辺図の看板がかつてあったのですが、いつの間にか全市の観光マップに変わってました。

清水町側から入ると、しばらく車が通ったとおぼしき轍が刻まれています。もともとは全線こんな感じだったんでしょうけど、現在は「なかよしひろば」の分岐のところまでしかこの道幅はありません。

まとめ

というわけでこの旧道を踏破したわけですが、全線人1人が歩ける道幅は維持されており、歩いていて気持ちいい散策路でした。

それでいて、かつて車が走れる規格の道路だったことが伺える様子もあり、ほど良い「廃道感」は感じられます。

最近では、廃道歩きを趣味とする方たちもいると聞きますが、ちょっとした気分だけ廃道を感じたいなら、ここはおすすめです。

所要時間は徒歩で片道15分といったところ。自動車道路の規格なので、勾配もそこまできつくはなく、気持ちよく歩けます。何より市街地から車で5分という手軽さと、唐松平の駐車場が使えるというのもポイントが高いと思います。ご興味があれば是非。

最後に、今から13年ほど前になる2008年頃にここを歩いた方のブログを見つけたのでご紹介します。この頃はまだここまで笹が侵食してなかったんですね。

参考文献